いつかは世界一周旅行をしてみたいという夢を持っている人もいるのではないでしょうか。

そんな夢を個人所有のクルーザーで叶えられるのが一級小型船舶免許です。

一級小型船舶免許を所有している場合は航行区域が無制限で、二級小型船舶免許よりも自由度が高いです。

今回はこの一級小型船舶免許取得についてご紹介します。

小型船舶操縦士免許はどんな免許?

クルーザーやセーリングヨットを操船する場合は小型船舶操縦士免許を取得していなければいけません。

また、マリンレジャーや川・湖での釣りに使われる小型のボートの場合も免許が必要となります。

小型船舶操縦士免許は以下の4種類に分かれています。

- 一級小型船舶操縦士免許:総トン数20トン未満プレジャーボートは24m未満(水上バイク不可)

- 二級小型船舶操縦士免許:総トン数20トン未満プレジャーボートは24m未満(水上バイク不可)

- 2級(湖川小出力限定)操縦士免許:総トン数5トン未満(水上バイク不可)

- 特殊小型船舶操縦士免許:水上バイクのみ

免許の種類によって操船できる船の大きさは決まっていて、水上バイクは少し特殊な扱いとなっています。

一級と二級で何が違うの?と疑問に思いますよね。

実は免許の種類によって航行できる距離に制限が設けられています。

次で詳しくご紹介します。

航行区域制限について

みなさんは「海里」という距離をご存知ですか?

分かりやすく言うと海里は長さの計量単位です。

「1海里=1852メートル」で、この単位は世界各国で使われる国際的な単位となっています。

なぜその海里という単位が航行区域制限に関係するのかというと、免許の種類によって陸岸から何海里まで行っていいのか法律で決まっているからです。

クルーザーヨットの入門的な扱いの二級小型船舶操縦士免許は陸岸から5海里まで航行が可能です。

つまり9260メートルまでは沖へ行って良い事になります。

ですがとても広い海で約10キロまでとは少し手狭ですよね。

そこでオススメなのが一級小型船舶免許です。

なんと一級小型船舶免許は遠洋区域の外洋まで航行が可能となっています。

そのため自由度の高い一級小型船舶免許を取得する人が多いのです。

次は一級小型船舶免許の取得条件についてご紹介します。

一級小型船舶免許の取得条件

一級小型船舶免許は小型船舶免許の中では最上位の免許ですが、特別必要な資格などはありません。

受験資格があるのは17歳9か月以上、免許取得資格は18歳以上となっています。

身体検査もありますが、矯正視力が0.5以上、夜でも船舶の灯火の色を識別出来る、5m以上の距離で普通の大きさの声音が聞き取れるなどとなっています。

健康的な人であれば誰でも通る審査なのであまり心配はいりません。

よく二級小型船舶を取得していないと一級小型船舶免許を取得できないと思われている人がいますが、そのようなことはありません。

クルーザーに乗ったことのない素人でも取得できるのが小型船舶免許の魅力とも言えます。

次は一級小型船舶免許の試験内容をご紹介します。

一級小型船舶免許の試験内容

一級小型船舶免許の試験では学科と実技の二種類があります。

小型船舶免許は国家資格なので国家試験という扱いですが、そんなに難しいことはありません。

しっかりと勉強すれば受かる試験で、合格率は90%を超えています。

失敗しても自動車免許と同じように何度でも挑戦できるので諦めずに挑戦すれば必ず取得できます。

学科と実技の詳しい内容を見ていきましょう。

学科試験内容

学科では全部で5つの科目があります。

二級小型船舶免許の範囲である「小型船舶操縦者の心得及び遵守事項」「交通の方法」「運航」の3科目と一級小型船舶免許のみの範囲「上級運航 I・II」です。

「小型船舶操縦者の心得及び遵守事項」は小型船舶の船長としての基本ルールやマナーなど基本的な知識についての問題です。

5科目の中では一番簡単で、12問出題されます。

「交通の方法」は道路交通法のような海上での交通規則などです。

「海上衝突予防法」から10問、「海上交通安全法」から1問、「港則法」から2問、「河川法」「水上安全条例」などから1問出題されます。

合計14問なのでしっかりと把握しましょう。

「運航」は安全で円滑な運航をするために必要な 操船の基本から船のメンテナンスや取り扱い、気象などについての内容です。

一番出題数が多く、全部で24問もあります。

ここまでは二級小型船舶免許でもやる範囲で、二級小型船舶免許を取得している人はここまでの科目を免除されます。

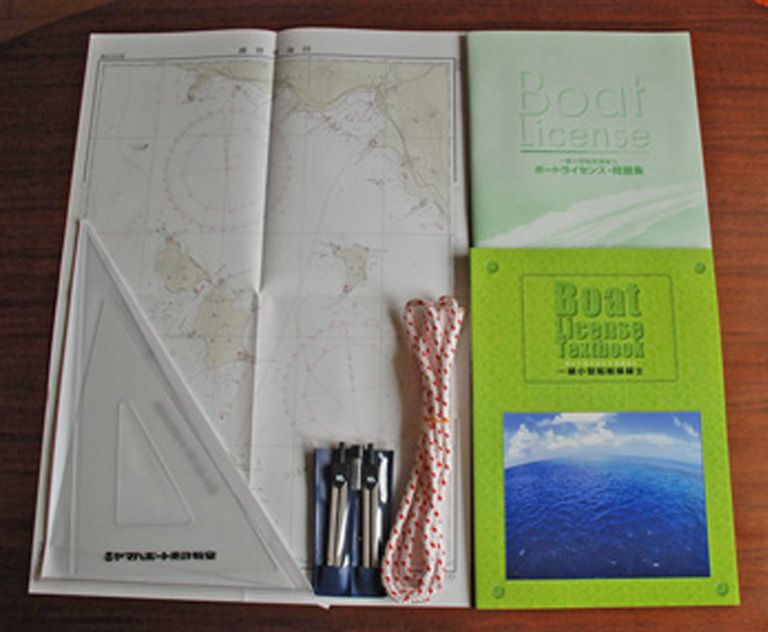

「上級運航Ⅰ」は海図を使用した問題で、コンパス・デバイダーや定規を使って海図に作図して答えを求めます。

海図の問題は3問出題されます。

その他に気象関係や潮汐表・台風の風向など気象関係の問題が全部で5問出題されます。

「上級運航II」はエンジン回りの内容となり、エンジンの燃費消費量や航行距離、保守整備や故障時の対処などがメインとなります。

全部で6問出題されます。

実技試験内容

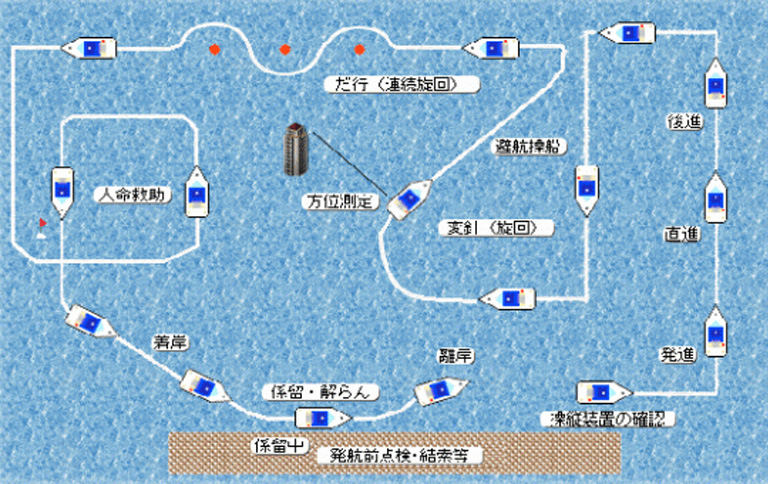

実技試験では実際に船に乗船し、基本的な船舶の取り扱い方から操縦方法を行います。

使用する船はマーキュリー社のLS16 という試験艇を使用します。

受験番号順に受験者3名と試験官1名の4名で乗船し、試験を行います。

一人当たりおよそ30分程度で、全体で1時間30分程の時間がかかります。

審査される科目は「小型船舶の取扱い」「基本操縦」「応用操縦」の3科目です。

内容は二級小型船舶免許取得時の内容と変わりはありません。

「小型船舶の取扱い」では係留されている船の船体や操縦席、エンジン、法定整備品などの点検が出来るのか試験します。

「基本操縦」では発進・増速・後進・停止・連続旋回など基本的な操縦技術をやります。

手際を見るのではないので落ち着いてやれば難なくクリアできます。

「応用操縦」は特別必要な技術はなく、人命救助や着岸、離岸などになります。

難しそうな人命救助ですが、要救助者に見立てたブイに向かって行き、拾い上げるだけです。

一回失敗しても2回までは再救助出来るのでご安心ください。

免許取得の費用や日数

免許取得にはもちろん費用や時間がかかります。

自動車の教習所のように小型船舶免許取得のためのボート教室があります。

学科と実技両方学べて国家試験も受けられるので、ぜひ利用しましょう。

一級小型船舶免許の場合は最短3日~4日ほどで免許が取得できます。

今回ご紹介したように学科だけ二級小型船舶免許の範囲も入っています。

そのため、二級小型船舶免許は最短2日~3日で取得ができますが一級小型船舶免許の場合は学科が1日増えてしまうのです。

それに比例して費用も多めにかかってしまいます。

大体13万円前後と考えて頂ければどのボート教室でも大丈夫でしょう。

まとめ

いかがでしたか?

今回は一級小型船舶免許取得についてご紹介しました。

一級小型船舶免許は二級小型船舶免許と比べると少し難易度は上がっていますが、今まで小型船舶免許を持っていなかったという人でもチャレンジできる免許です。

条件はありますが、外洋まで航行が可能になるのでとても自由度の高いクルージングが楽しめるのも魅力的です。

二級小型船舶免許か一級小型船舶免許のどちらか取得しようと悩んでいる人は将来自分がどの程度までのクルージングを楽しみたいのかで選ぶことをオススメします。

二級小型船舶免許を持っていると一級小型船舶免許取得時に免除される項目が多いので、急いでいないのであれば二級小型船舶免許もオススメです。

最短3日で取得が可能なのでぜひ挑戦してみてください。