誰しも見たことはあるであろう船はどうして生まれ、あの形へとなったのかご存知ですか?

太古の昔から船はあり、輸送だけでなく戦争でも使われる兵器として利用されてきました。

現代ではセレブがバカンスを楽しむ高級クルーザーから釣りを楽しむスポーツフィッシャーや漁船など多岐にわたる種類があります。

そんな船舶ですが人類の進化と共に船舶も進化を続けたのです。

今回は船舶の歴史についてわかりやすくご紹介していきます。

船舶の始まりとは?

1を2にするのは簡単ですが、0を1にするのはとても難しいことです。

そもそも船はどうやって生まれたのか気になりますよね。

船の始まりを知るにはまずは人類誕生の歴史まで遡ることになります。

人が生きていくうえで水、つまり河は必要不可欠でした。

ですが、河を渡るには泳ぐしかなく、荷物を持って河を渡るのは量が制限されとても非効率です。

そこで河に流れている木の枝に荷物を載せて河を渡りました。

木の枝を沢山集めれば多くの荷物を載せて河を越えられるのでその規模は次第に大きくなり、やがては人が乗れるまでに大きくなっていきます。

これが船の原型となるのです。

人類が集落を発展させ、最初に大きな都市作ったのは、メソポタミア、エジプト、インダス、中国の「世界四大文明」です。

この4都市の近くには大河があり、「世界四大河文明」とも呼ばれています。

人類と河は密接に関係し、その過程で船は効率の良い形へと改良されていったのです。

次は初期に誕生した船についてみていきましょう。

丸木舟

丸太を半分に割り、中身をくり抜いて作られており、簡単に作れる船です。

鋭い刃物が発達する前はくり抜くために石を加熱し、丸太の上に乗せてえぐり作られました。

国内では約7,500年前の遺跡から国内最古となる丸木舟が出土するほどで、世界最古の水上輸送手段です。

カヌーもこの丸木舟を参考に作られており、抜群の安定性があるのが特徴です。

筏(イカダ)

出典 : https://media-cdn.tripadvisor.com/

筏は丸木舟で使われるような丸太を並べたり動物の皮に空気を入れた袋を浮力材として利用したものです。

積載重量はそれほど多くありませんが川を渡るには十分すぎる性能で、平面なので安定感もあり浸水により沈没も起こらない安全な乗り物です。

現代ではあまり見かけないですが、急流下りなどのアクティビティで利用されています。

航海の歴史

船舶の進化が続くと航行距離も伸び、今までは行けなかった土地まで遠征することが可能となります。

「大航海時代」はみなさんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

なぜ大航海時代が始まったのかご存知ですか?

大航海時代が始まる前はヨーロッパ周辺だけで活動していましたが、13世紀に「マルコ・ポーロ」という行商人が当時は知られていなかった中国などのアジアの存在を知らせるために東方見聞録という本を執筆しました。

これによりアジアという地域が知られます。

その後羅針盤・快速帆船・緯度航法など、遠洋航海術が発達し、より遠くへと行けるようになります。

当時のヨーロッパでは肉を中心とした食文化になり、保存の効く香辛料の需要が高まるのです。

さらにキリスト教布教の熱が高まり、まだ見ぬ土地へキリストの教えを広める宣教師が活動します。

こういった背景により、大航海時代がスタートします。

アフリカ大陸南端の岬「喜望峰」に到達したバルトロメウ=ディアスやインドのカリカットに到達したヴァスコ=ダ=ガマは有名ですよね。

日本に関係あるのは1543年の鉄砲伝来ではないでしょうか。

ポルトガル人を乗せた中国船が種子島に漂流し、鉄砲と火薬が日本に伝わりました。

その後の戦で活躍し、多くの功績を残しています。

日本は天下統一後も海外と貿易をし、キリスト教が国内へ広まっていきます。

しかし宗教により国を乗っ取られると感じた幕府は1612年にキリスト教禁止令を出し、その後幕府は日本船の渡航にも次第に制限を加えて鎖国状態となります。

大航海時代は別名大侵略時代とも言われておりインドや新大陸として発見されたアメリカ大陸は植民地として扱われました。

日本も条件が整っていたら大航海時代に侵略をされていた可能性があります。

次は船がどのように進化したのか見ていきましょう。

船舶の形の変化

船舶の始まりについてはご紹介しましたが、その後どのような進化をしたのでしょうか。

丸木船のように1つの木から作るのではなく、部品を組み合わせて作る「組み立て船」が完成します。

これは骨組みを丈夫に造り、長い航海でも耐えられるような造りです。

人力で漕いで進むガレー船や帆で風を受けて進むキャラック船など様々な種類の船舶が開発されました。

大航海時代の船の動力は風と漕ぎ手がオールを使って漕ぐ2つの方法だけでした。

19世紀に入ると蒸気機関が船にも使われ、船の材料も木材から鉄鋼へと変化していきます。

大航海時代に使われた船舶を詳しく見ていきましょう。

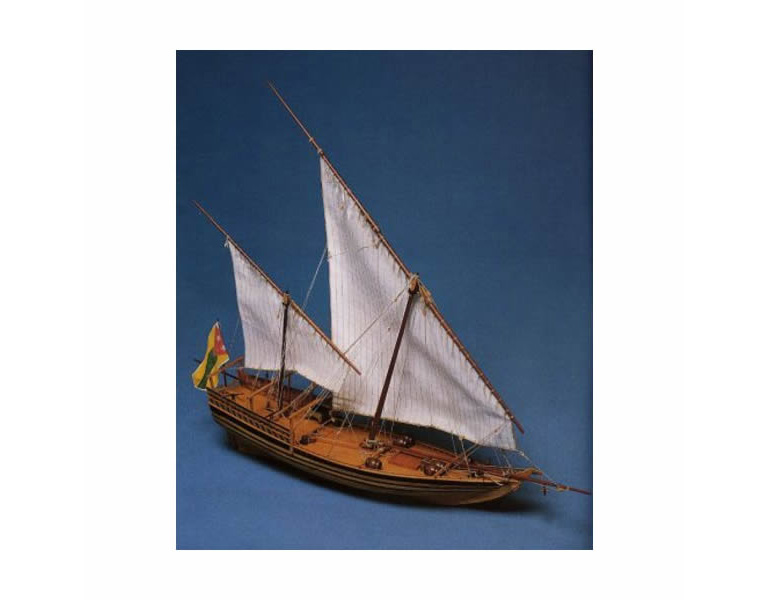

サンブーク

サンブークはサンボウクとも呼ばれ、インド西部からアラビア沿岸で使われた小型の帆船です。

シンプルな造りで目立った装飾はなく、定員は15~20名、船の大きさによっては最大で60トンもの貨物を運ぶことができます。

真珠採り用の船として使われていた記録が残っています。

キャラック船

出典 : https://www.iro.umontreal.ca/

キャラック船は15世紀に地中海でポルトガルが開発した船舶で遠洋航海用の帆を備えた船です。

3~4本のマストを備え、全長は30m~60mと巨大です。

マストが多いので風に対して適切な角度を選択する柔軟性が高く、三角帆は逆風状態での航行を可能にしました。

嵐の中でも航行ができるほどの丈夫さで甲板を砲台として使うということも出来ました。

ガレオン船

出典 : https://pixers.it/

ガオレン船はキャラック船を基礎に作られた船で、4~5本のマストを備えています。

さらに1列か2列の砲列があり、戦闘に特化した戦列艦としても活躍します。海賊船と言われる船もこのガレオン船を多く使用しています。

キャラック船よりも幅と全長の比が長く、スピードが出やすい、荷物が多く積めるといったメリットがありましたが安定性に欠けており転覆しやすい船でした。

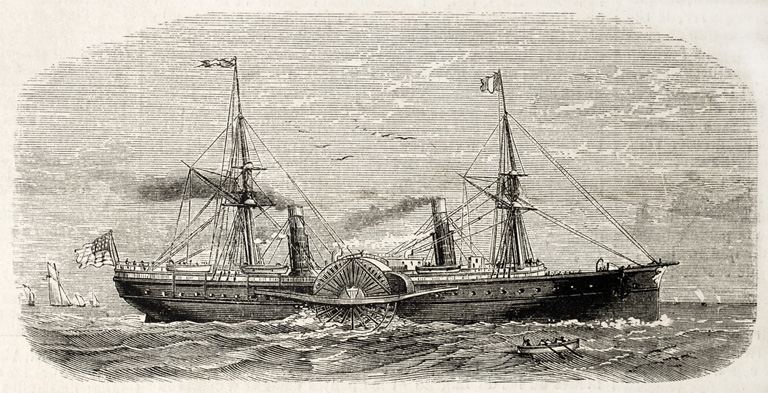

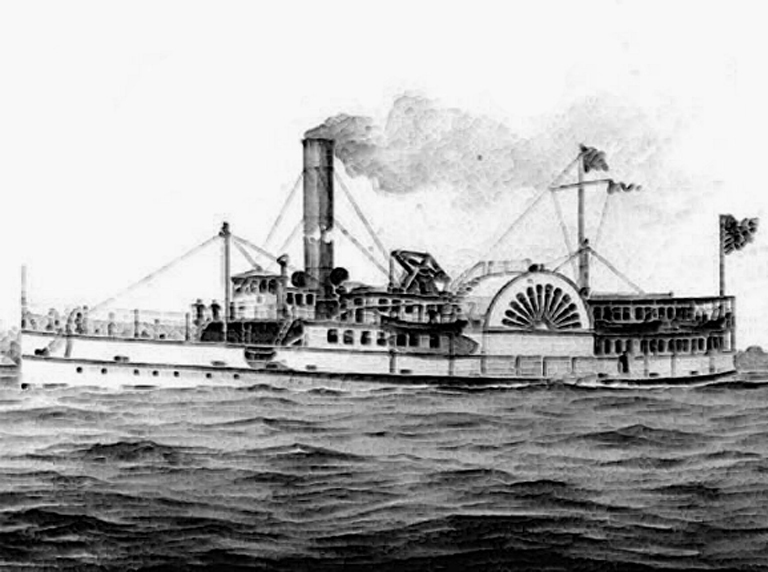

蒸気船

出典 : https://www.jcpo.jp/

18世紀に発明された蒸気機関を利用した船で、船の両側や船尾に水車のような車輪を取り付けてそれを蒸気機関で回す仕組みで動く船です。

蒸気船が実用的な乗り物になったのは1807年で、アメリカのハドソン川で「ロバート・フルトン」という人物が蒸気機関を利用した外輪船を完成させました。

しかし蒸気船は沢山の燃料が必要ですが動きが遅く、運河や大河のような流れが緩やかな場所でしか使えないのであまり発達はしませんでした。

今でも観光用として外輪船を走らせている場所もあります。

かの有名なタイタニック号も蒸気機関を採用した蒸気船でした。

鉄船

出典 : http://www.oceandictionary.jp/

丸木舟の時代から船は木で作るのが当たり前でした。

ですが産業革命後製鉄技術が上がり、鉄を薄く伸ばして使うことで木よりも軽く強度のある船が造られます。

世界初の大型鉄船は1843年にイギリスの造船家ブルネルによってつくられたグレート・ブリテン号で推進力には蒸気船で用いられた外輪ではなくスクリュー・プロペラを用いました。

1860年には鉄だけで造られたイギリスの軍艦が登場します。

厚さ11㎝もの鉄板で覆われ防御は完璧、40門の大砲を備えて攻撃も完璧という装甲艦でした。

時代の進歩と共に造船技術は向上していきます。

次は造船しているヤマハ社の歴史についてご紹介します。

ヤマハ社のクルーザー製造の歴史

日本だけでなく世界200か国で愛されているヤマハのクルーザー。

ヤマハ発動機創業者である川上源一は社長就任後90日間の欧米視察中に水上レジャーが盛んに行われている光景を見て日本にもブームが来ると確信します。

この時1953年で、帰国後はセーリングクルーザーがどういったものなのか確かめるために自分で所有しセーリングを楽しんでいました。

当時のメジャーブランドであったアメリカ製の船外機は故障が多く、国内で生産されたものに取り換えましたがアメリカ製に劣っていたのです。

川上源一は船外機の製造を決意しますが海外と違って当時の日本は一般家庭に家電が普及し始めた頃です。

そこで漁業といった業務需要を対象として船外機の開発をスタートします。

同時期にボートの製作にも乗り出します。

日本の技術者が海外の製品を参考に作り、レースでも活躍する船体を製作するまでに成長します。

やがて日本での知名度だけでなく海外でも認められ、世界に愛されるメーカーになったのです。

まとめ

いかがでしたか?

今回は船舶の歴史についてご紹介しました。

遠い昔からある船は木の枝が始まりだったなんて、想像ができませんよね。

大航海時代には様々な船が活躍し、人間の技術の成長と共に船舶も成長していきました。

ヤマハのように日本でも海外製品に劣らないボートを造っている会社は数多くあります。

機会があれば毎年開催されるインターナショナルボートショーに足を運んでみましょう。